|

<< zurück

|

Was ist Regelung?

Regelung

ist im Grunde ganz einfach: Sie ist keine spezielle Technik,

sondern ein umfassendes Prinzip, das in der ganzen Welt die

Ordnung vom Chaos trennt. In der Technik können Sensoren und

Elektronik die Eigenschaften mechanischer Systeme entscheidend

verbessern.

Mit Freude an HiFi und mehr als fünfzig Jahren Erfahrung in der Entwicklung von

Sensoren für Lautsprecher haben wir viel lernen können und dürften in

diesem Bereich technologisch führend sein.

Was kann Regelung?

Sie korrigiert zunächst den Bereich der

"linearen" Fehler. Das sind die viel diskutierten Effekte um

Frequenz- und Phasenverlauf. Im Gegensatz zu einer fest programmierten Steuerung ("Filterung", "Entzerrung") wirkt sie auch

dann, wenn sich die mechanischen Parameter des Lautsprechers ändern (mit Zeit, Temperatur, ...).

Noch wichtiger ist, dass sie auch die "nichtlinearen" Fehler erfasst.

Das ist zunächst der grobe Fehler durch den

nichtlinearen

Antrieb aber auch die Gruppe vielfältiger mechanischer, elektrischer und

magnetischer Nebeneffekte. Diese sind teilweise komplex und oft

existiert für sie keine inverse Übetragungsfunktion, so dass sie ohne

Sensorik nicht kompensierbar sind.

Lautsprecher sind keine Musikinstrumente.

Lautsprecher sind Technik. Deshalb sind hier alle Einzelheiten

berechenbar und messbar. Über technische Fakten wird viel geredet,

sie sind aber entweder richtig oder falsch. Manchmal sind sie auch

richtig, aber schlicht irrelevant.

Dabei ist die Lautsprechertechik im Prinzip ganz einfach:

Ein Lautsprecher soll das elektrische Musiksignal in eine mechanische

Bewegung abbilden. Da soll also nichts "schwingen"

oder

"klingen".

Wenn Boxen "boxy" klingen.

Dann liegt das daran, dass (ungeregelte) Lautsprecher

schwingungsfähige Systeme mit einer nichtlinearen

Übertragungsfunktion sind.

Die hörbare Folge ist, dass sie dem Musiksignal Klänge

hinzufügen, die im Original nicht vorhanden sind.

Kollateral werden dabei auch die Klänge der einzelnen Musikinstrumente

voneinander abhängig, also miteinander vermischt. (Fachbegriff

"Intermodulation")

Diese Mischprodukte sind schon in einem einfachen Experiment zu sehen:

Werden mehrere Töne gleichzeitig über einen Lautsprecher

wiedergegeben, dann soll die Bewegung der Membran diese Töne

abbilden.

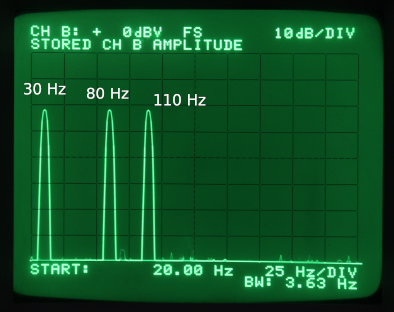

Als Beispiel geben wir 30Hz, 80Hz und 110 Hz auf eine FM 3 und messen

mit einem handelsüblichen Bewegungssensor die Bewegung der Membran:

Das Spektrum zeigt erwartungsgemäß diese drei Frequenzen in gleicher Amplitude.

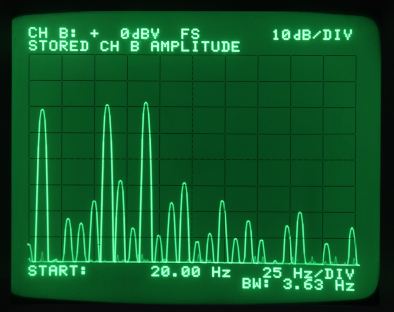

Wird in diesem Aufbau die Regelung abgeschaltet, dann arbeitet die Box wie ein konventionelles System:

"What you see is what you get": Eine Fülle artefakter Mischprodukte, also Töne, die im Original nicht vorhanden sind.

Dabei modulieren sich unterschiedliche Töne nicht nur gegenseitig,

sondern auch sich selbst, was oft als

"harmonisch" bezeichnet, zur Gestaltung "warmer Klänge"

eingesetzt und in der blumigen Sprache von Sommeliers beschrieben

wird.

Musikinstrumente leben von Intermodulation.

Wird auf einer Geige ein einzelner Ton

angespielt,

dann schwingt nicht nur diese eine Saite, sondern das ganze Instrument

antwortet mit einem Klang. Dieser enthält die

Spektren all ihrer einzelnen Teile mit

allen Verkopplungen und

Abhängigkeiten zwischen ihnen. Sie bestimmen den Charakter eines

Instruments und vielleicht ist das "Geheimis der Stradivari" auch das Wunder

der Intermodulation.

Aber: Lautsprecher sind keine Musikinstrumente, sie sind eher ihr

Gegenteil. Es ist deshalb schöner, wenn sie nicht

versuchen, die Arbeit

von Instrumentenbauern und Musikern zu imitieren, zu verbessern oder zu

übertönen.

|

|

Technischer Hintergrund der Lautsprecherregelung.

Lautsprecher haben die Aufgabe, das elektrische Musiksignal in

mechanische Bewegung zu wandeln. Die Präzision dieser Wandlung

entscheidet über seine Qualität.

Der "elektrodynamische Lautsprecher" ist auch nach 150 Jahren

noch ein überzeugendes Prinzip. Obwohl viele Details

ständig weiter entwickelt werden, bleibt aber ein

grundsätzliches Problem: Die Länge der "Schwingspule" und die

Höhe des Magneten sind begrenzt. Dadurch ändert sich die

antreibende Kraft mit der Auslenkung aus der Ruhelage. Das

Verhältnis von elektrischem Strom und mechanischer Kraft ist also

nicht linear. |

|

|

|

|

|

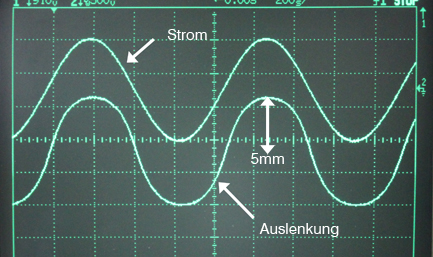

Wie stark dieser Effekt in der Praxis ist, kann man mit einem

Laser-Abstandssensor an einem Tieftöner (hier eine

"Langhub"-Ausführung) ganz einfach messen:

Man sieht, dass die mechanische Auslenkung (x-Achse) dem Strom

(y-Achse) nicht proportional entspricht. Die Kurve wird schon ab etwa 1

mm Hub deutlich nichtlinear.

(Man erkennt auch eine Hystereseschleife,

also unterschiedliches Verhalten, je nachdem ob sich die Membran

nach vorne oder nach hinten bewegt. Sie entsteht durch die

Materialeigenschaften von Gummisicke und Zentrierung und

ist ein Beispiel für Effekte, die nicht eindeutig bestimmt

und deshalb einer (analogen oder digitalen) Steuerung nicht

zugänglich sind. Regelung hingegen fragt nicht, wie ein Fehler

entstanden ist, sondern korrigiert ihn einfach.) |

|

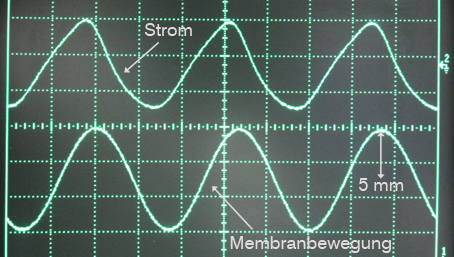

In

dem gleichen Versuchsaufbau kann man die Schwingspule mit einem Sinus

ansteuern und wie oben die mechanische Auslenkung messen:

Die Auslenkung ist wegen der nachlassenden Kraft oben und

unten abgeflacht. Diese Verformung erzeugt Töne, die als

"harmonische Oberwellen" bezeichnet werden. Der Begriff "harmonisch"

kommt daher, dass ihre Frequenzen in dem als harmonisch

empfundenen Frequenzraster von Musikinstrumenten liegen. Bei

Lautsprechern sind sie ein Fehler, der auf Kosten von Klarheit

"Bassstärke" oder "musikalische Wärme" vortäuschen soll, die in Wahrheit nicht vorhanden sind.

Dieses Oberwellenspektrum ändert zudem die

Klangfarben der Musik ständig mit der Auslenkung der Membran. Auch

Musiker variieren durch dynamische Abstufungen die Klangfarben ihres

Instruments, aber differenzierter und nach anderen Kriterien als

eine Schwingspule.

Die Regelung kehrt die Verhältnisse in dem Bild um: Der Sensor

korrigiert nun über den Verstärker den Strom so, dass nun die

Membranbewegung eine saubere Sinuskurve ist.

|

|

|

Wieder

mit der gleichen Anordnung (Lasermessung der Auslenkung) kann man auch

sehen, wie die Lautsprecher-Intermodulation als "hässliche Schwester"

der "Harmonischen" entsteht.

Wird dem Strom mit der tiefen Frequenz ein weiterer, höherer

Tön hinzugefügt, dann schwankt der Pegel des hohen Tones mit

der Auslenkung des tieferen. Der Grund ist auch hier wieder, dass die

Antriebskraft umso schwächer wird, je weiter die Schwingspule

aus der mittleren Position kommt. Diese Amplitudenmodulation erzeugt Nebenfrequenzen

auch außerhalb des harmonischen Rasters. Sie ist eine Hauptursache

für "boxy" und wird durch Regelung wirksam korrigiert. |

|

Welche Qualität ist durch Regelung praktisch erreichbar?

In

der komplexen HiFi-Technik ist der Wert "Klirrfaktor" sicher nicht die

einzige relevante Kenngröße. Da sie aber eng mit

Intermodulation verbunden ist, sagt sie aber einiges über die

Sauberkeit des ganzen Systems aus. In

der komplexen HiFi-Technik ist der Wert "Klirrfaktor" sicher nicht die

einzige relevante Kenngröße. Da sie aber eng mit

Intermodulation verbunden ist, sagt sie aber einiges über die

Sauberkeit des ganzen Systems aus.

Wenn z.B. bei der FM 7 schon ein Test mit einem

einfachen Analyzer bei einem Tiefton-Hub von +/- 1,5cm

einen Klirrwert

von 0,27% anzeigt, dann ist das ein deutlicher Hinweis, dass sie in

einer anderen Liga spielt als konventionelle Lautsprecher.

|

|

Durch

Regelung ist der Frequenzverlauf frei von Resonanzen und die

Klirrwerte sind gleichbleibend auf diesem extrem niedrigen Niveau.

Für eine solche Messung bei Pegeln um 100dB und einer Bandbreite

bis 10Hz ist man auch mit sehr guten Messmikrofone schon an

deren Messgrenzen.

durchgezogene Linie oben: Schalldruck (ab 10 Hz)

gestrichelte Linie: K3

durchgezogene Linie unten: K2

Y-Achse (Magnitude): Der Skalenwert -70dB entspricht 0,3% (30Hz), -80dB 0,1% |

|

Warum sind nicht alle Lautsprecher geregelt?

Voraussetzungen für geregelte Systeme sind ein gutes Aktivkonzept, speziell

konstruierte hochwertige Mechanik (Chassis), präzise

Sensoren und nicht zuletzt Enthusiasmus und Know-How.

Damit ist der Aufwand groß, der wirklich

anspruchsvolle Teil des

Marktes ist aber klein und "Sound-Design" ist für den

Massenmarkt besser geeignet. Vielleicht ist das aber kein Nachteil: In

der Vergangenheit waren die Versuche, die HiFi-Idee in die Breite zu

bringen

nicht gut für ihre Höhe.

In der konservativen Szene werden geregelte Aktivlautsprecher

gegenüber gewohnten Anlagen und gewohnten Klängen (durchaus

zutreffend) als disruptive Änderung wahrgenommen. |

|

|

|

|

|

|